1. Was ist Versicherungsbetrug?

Typische Fallkonstellationen:

- ein Verkehrsunfall wird absichtlich verursacht oder nur vorgetäuscht, um Versicherungsleistungen bei der Kfz-Versicherung zu kassieren,

- nach einem Diebstahl wird ein bewusst überhöhter Schaden geltend gemacht,

- es werden Gegenstände als gestohlen gemeldet, die tatsächlich nie vorhanden waren,

- der Versicherung wird ein Schaden gemeldet, der bereits vor Abschluss der Versicherung eingetreten war.

2. Versicherungsbetrug und Versicherungsmissbrauch: Wo liegt der Unterschied?

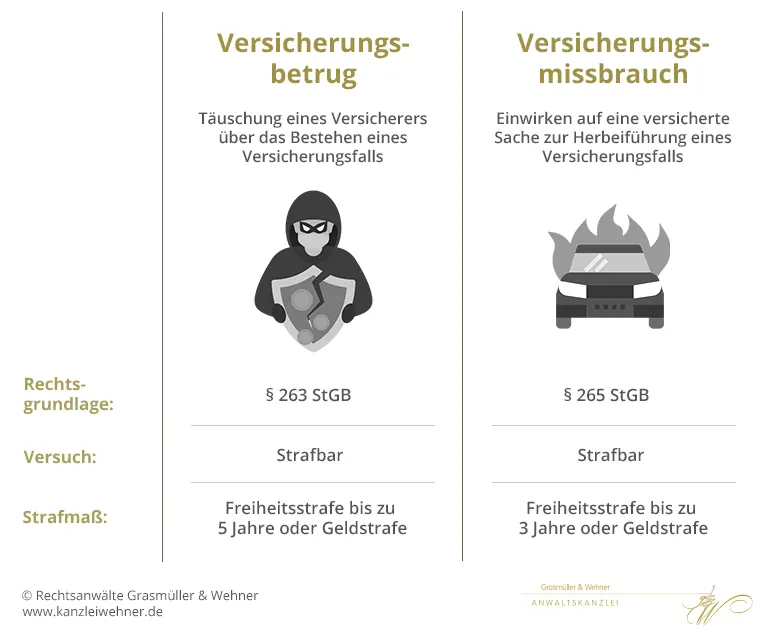

Versicherungsbetrug und Versicherungsmissbrauch klingen ähnlich, beruhen aber auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen und betreffen verschiedene Verhaltensweisen. Beide Straftatbestände können im Zusammenhang mit Versicherungsfällen auftreten – allerdings in unterschiedlichen Stadien und mit unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen.

Versicherungsbetrug

Anders als der Begriff vermuten lässt, ist „Versicherungsbetrug“ kein eigener Straftatbestand, sondern fällt regelmäßig unter den allgemeinen Betrug nach § 263 StGB oder – in bestimmten Fällen – unter den eigenständigen Tatbestand des Versicherungsmissbrauchs nach § 265 StGB.

Die Voraussetzungen im Überblick:

- Täuschung über Tatsachen: Der Täter macht wissentlich falsche Angaben (z. über einen angeblichen Diebstahl) oder verschweigt wesentliche Informationen.

- Irrtum der Versicherung: Die Versicherung glaubt den falschen Angaben und geht von einem echten Versicherungsfall aus.

- Vermögensverfügung: Die Versicherung trifft eine vermögensrelevante Entscheidung, meist durch die Auszahlung eines Versicherungsbetrages.

- Vermögensschaden: Durch die Zahlung entsteht der Versicherung ein finanzieller Nachteil.

- Vorsatz und Bereicherungsabsicht: Der Täter handelt bewusst und will sich oder einen Dritten durch die Täuschung bereichern.

Versicherungsmissbrauch

Die Tatbestandsvoraussetzungen:

- Versicherte Sache: Es muss sich um einen Gegenstand handeln, der gegen Verlust, Beschädigung oder Zerstörung versichert ist (z. Auto, Gebäude, Elektronik).

- Einwirkung auf den Zustand der Sache: Der Täter beschädigt, zerstört, verändert oder schafft den Gegenstand beiseite, in der Absicht, einen Versicherungsfall vorzutäuschen.

- Absicht, eine Leistung zu erlangen: Die Handlung dient dem Ziel, später eine Zahlung von der Versicherung zu erhalten – unabhängig davon, ob die Versicherung bereits kontaktiert wurde.

Anders als beim Betrug ist hier keine Täuschung erforderlich. Es reicht bereits die vorbereitende Handlung an der versicherten Sache aus.

Beispiele:

- Das eigene Auto wird vorsätzlich beschädigt oder in Brand gesetzt,

- Der Versicherungsnehmer schlägt eine Fensterscheibe ein und verwüstet seine eigene Wohnung, um später eine Zahlung von der Hausratsversicherung zu erhalten.

- Ein gegen Beschädigung versichertes Smartphone wird absichtlich auf den Boden geworfen, sodass der Bildschirm zerstört wird.

3. Welche Strafe droht bei (versuchtem) Versicherungsbetrug?

Versicherungsbetrug

Der Versicherungsbetrug zählt zu den sogenannten Vermögensdelikten und wird strafrechtlich relativ streng verfolgt, da er oft mit gezielter Täuschung und planvollem Vorgehen verbunden ist.

Der einfache Betrug wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. In weniger schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei geringem Schaden und Ersttätern – verhängen Gerichte häufig eine Geldstrafe. Auch eine Einstellung gegen Zahlung kann unter Umständen möglich sein.

Bei hohen Schadenssummen, besonders auffälliger Täuschung oder Wiederholungstätern kann eine Freiheitsstrafe verhängt werden. Diese kann zur Bewährung ausgesetzt werden, muss es aber nicht.

Liegt ein besonders schwerer Fall des Versicherungsbetruges vor, erhöht sich der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Das Gesetz nennt typische Fälle, in denen in der Regel ein besonders schwerer Betrug angenommen wird:

- der Täter nimmt betrügerische Handlungen vor, um sich fortlaufend eine Einnahmequelle zu verschaffen

- mehrere Personen haben sich zusammengeschlossen, um als Bande wiederholt gemeinsam Betrugsstraftaten zu begehen

- der verursachte Vermögensschaden ist besonders groß (in der Praxis ab ca. 50.000 €),

- durch den Betrug wird eine andere Person in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten gebracht,

- der Täter missbraucht seine Position als Amtsträger,

- es wird eine Sache von bedeutendem Wert (Wert von mind. 1.000 €) in Brand gesetzt.

Ob im Einzelfall eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe verhängt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a.:

- der Höhe des Schadens,

- der kriminellen Energie,

- ob es sich um eine Ersttat oder Wiederholungstat handelt,

- ob der Täter geständig ist,

- und ob der Schaden bereits wiedergutgemacht wurde.

Ob eine Bewährung gewährt wird, hängt unter anderem von der Vorstrafenfreiheit, dem Nachtatverhalten (z. B. Schadenswiedergutmachung, Geständnis) und der Prognose des Gerichts ab.

Versicherungsmissbrauch

Der Straftatbestand des Versicherungsmissbrauchs zielt auf den Schutz des Vermögens der Versicherung bereits vor einer möglichen Täuschung ab. Im Gegensatz zum Betrug steht hier die manipulative Handlung an der versicherten Sache im Vordergrund.

Wann verjährt Versicherungsbetrug?

Wie lange eine Straftat verfolgt werden kann, richtet sich nach der sogenannten Verjährungsfrist. Ist diese abgelaufen, darf die Tat nicht mehr strafrechtlich geahndet werden.

Diese Frist beginnt mit Beendigung der Tat:

- Beim Versicherungsbetrug endet die Tat zu dem Zeitpunkt, an dem die falsche Schadensmeldung bei der Versicherung eingereicht wurde.

- Beim Versicherungsmissbrauch ist die Tat beendet, wenn die Manipulation an der versicherten Sache abgeschlossen ist.

4. Sonstige Folgen bei Aufdeckung des Versicherungsbetrugs

Mit einer Strafe allein ist es oft nicht getan – auch im privaten und beruflichen Umfeld kann eine Verurteilung wegen Versicherungsbetrugs spürbare Auswirkungen haben:

- Eintrag im Führungszeugnis: Je nach Art und Höhe der Strafe kann es zu einem Eintrag im Führungszeugnis kommen. Das kann sich negativ auf Bewerbungen, den Arbeitsplatz oder Aufstiegschancen auswirken.

- Rückforderung der Versicherungssumme: Wurde die Versicherungssumme bereits ausgezahlt, kann sie vollständig zurückverlangt werden.

- Kündigung der Versicherung: Die Versicherungsgesellschaft wird das Vertragsverhältnis in der Regel beenden. Zudem kann es künftig schwierig werden, einen neuen Vertrag bei anderen Anbietern abzuschließen.

- Berufsrechtliche Konsequenzen: Für bestimmte Berufsgruppen (z. Beamte, Ärzte, Juristen) kann eine Verurteilung disziplinarrechtliche Folgen haben – bis hin zum Verlust der Approbation oder der Zulassung.

- Meldepflichten an andere Stellen: In bestimmten Fällen ist das Gericht oder die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Verurteilung an zuständige Behörden oder Kammern zu melden – etwa an den Dienstherrn eines Beamten, die Ärztekammer, die Rechtsanwaltskammer oder andere Berufsaufsichten. Auch Arbeitgeber können im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens von einer Verurteilung Kenntnis erlangen.

5. Was sollte ich tun, wenn mir Versicherungsbetrug vorgeworfen wird?

- Schweigen ist erlaubt – und oft klug: Beschuldigte müssen sich nicht zur Sache äußern. Es ist meist ratsam, zunächst zu schweigen und durch eine Verteidigung Akteneinsicht zu beantragen.

- Beweislage gezielt prüfen: Viele Verfahren beruhen auf Indizien. Ein erfahrener Anwalt kann Schwächen in der Beweisführung erkennen und nutzen – etwa bei Gutachten, Dokumenten oder Abläufen.

- Fehler vermeiden: Unüberlegte Aussagen oder nachträgliche Änderungen an Unterlagen verschärfen oft den Verdacht. Juristische Begleitung schützt vor vermeidbaren Fehltritten.

- Verfahren beenden statt eskalieren: Je nach Fall ist eine Verfahrenseinstellung, ein Strafbefehl oder die Verteidigung in einer Hauptverhandlung mö Ziel ist häufig eine diskrete Lösung ohne öffentliche Verhandlung.

Selbstanzeige bei Versicherungsbetrug – sinnvoll oder nicht?

In vielen Fällen leitet die Versicherung bei einem Verdacht auf Versicherungsbetrug oder -missbrauch selbst ein Strafverfahren ein und stellt Strafanzeige bei der Polizei. Einer solchen Strafanzeige kann man unter Umständen mit einer freiwilligen Selbstanzeige zuvorkommen.

Bei einer Selbstanzeige erklärt der Täter gegenüber den Strafverfolgungsbehörden eigenständig, eine Straftat begangen zu haben. Auch wenn dies in der Regel nicht zur Straffreiheit führt, kann eine Selbstanzeige strafmildernd berücksichtigt werden, insbesondere wenn sie frühzeitig, vollständig und aus eigenem Antrieb erfolgt.

- Im Fall eines Versicherungsbetrugs betrifft das vor allem Fälle, in denen die Täuschung noch nicht zur Auszahlung einer Versicherungssumme geführt hat oder der Schaden wieder beseitigt wird, indem die bereits ausgezahlte Versicherungssumme umgehend an den Versicherer zurückgezahlt wird,

- Beim Versicherungsmissbrauch kann eine Selbstanzeige insbesondere dann sinnvoll sein, wenn der Schaden an einer versicherten Sache zwar bereits herbeigeführt, der Antrag auf Auszahlung der Versicherungssumme aber noch nicht gestellt wurde.

Ob eine Selbstanzeige sinnvoll ist, hängt vom konkreten Fall ab. Eine rechtliche Beratung sollte unbedingt vorab erfolgen. Wird eine Selbstanzeige in Erwägung gezogen, empfiehlt es sich, unverzüglich einen Rechtsanwalt für Strafrecht einzuschalten – dieser kann die rechtlichen Chancen und Risiken professionell einschätzen und das weitere Vorgehen übernehmen.

6. Fazit

- Versicherungsbetrug ist kein Bagatelldelikt, sondern wird in der Regel als Betrug nach 263 StGB oder Versicherungsmissbrauch nach § 265 StGB strafrechtlich verfolgt.

- Schon der Versuch – also etwa eine falsche Schadensmeldung ohne Auszahlung – kann strafrechtlich verfolgt werden.

- Typische Fälle betreffen fingierte Unfälle, erfundene Diebstähle oder übertriebene Schadensmeldungen.

- Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis hin zu Freiheitsstrafe – teilweise auch ohne Bewährung.

- Weitere mögliche Konsequenzen: Eintrag ins Führungszeugnis, Rückzahlung der Versicherungssumme, Vertragskündigung und berufliche Nachteile.

- Bei einer Anzeige wegen Versicherungsbetrug sollte man frühzeitig anwaltlichen Beistand in Anspruch nehmen, um Fehler zu vermeiden und das Verfahren bestmöglich zu beeinflussen.